2011年から継続している福島ダイアログですが、年齢を区切って参加者を集めたのは初めての試みでした。集まってくださったのは、福島の被災地にかかわりたいとの主体的な意志を持った方達ばかりだったため、参加者の議論の熱気は、原発事故直後を思わせるものでした。

全体的な議論の内容としては、現在の福島の復興状況が浮き彫りになるものであったと感じます。

《要約》

- もっとも感じたのは、被災地の状況をよりよくするために、なにかをしたい、どうにかしなくてはならない、という強い思いです。

- けれど、その思いが、現在までに行われてきている復興政策とつながっていかない、というフラストレーションが溜まっていることも強く感じられました。

- さらに、原発事故から12年経過するなかで、良くも悪くも外からの「原発事故被災地」との視線にさらされ続けた福島、あるいは浜通りの被災地と、そこを出身とする人たちのセルフ・アイデンティティをめぐる混乱があることもうかがえました。

今回の福島ダイアログに集まったのは、20代でした。原発事故当時、中学生から高校生であった世代は、多感な時期に事故を経験し、被災地外に暮らしていたとしても、人によっては強い印象を残しているように感じられました。

また、被災地に暮らしていた人であれば、なおさら、思い入れが強く、学生時代から故郷の復興にかかわってきたという人も少なからずいました。

共通するのは、現状に対する問題意識と、それをなんとかしたい、という強い意志でした。問題意識があれば、取り組むべき具体的な課題が目の前にあり、自分自身のこととして課題に向き合うことができるのは、原子力災害被災地ならではの特徴であるようにも思えました。

目の前の課題には、ひとりひとりの強い思いによって取り組むことができる一方、大きな枠組みでの課題になると、対応がとても困難であることも伺えました。そのことがとてもよくわかるのが、「復興」という言葉の指していることがバラバラである、という指摘でした。

このことは、多くの人が「復興」を目指しながらも、実際にはどの方向に向かうべきなのかを共有できていない現実を意味しています。目標が共有できないなかでは、力を合わせて活動をしていくことがとても難しくなってしまいます。

主として行政が取り組む「大文字の復興」と、小さなレベルでの活動である「小文字の復興」が結びついていかないのは、どこを目指すべきなのか、共有が行われていないことが背景にあるように思います。現実の方向性は、「大文字の復興」によって決められることが圧倒的ですが、それに対して、どこかで誰かが勝手に決めたもので、自分たちの関与する余地はない、と疎外感を抱いている人が少なからずいることも見えてきました。

こうした意思疎通の齟齬を解消するために「対話」の重要性は多くの人が認識するところですが、これまでに、意思決定に結びつかない、自己目的化した対話が広く行われた結果、対話そのものにも不信感を抱かれる状況も生まれています。

「いま、さらに一歩踏み込んだ対話をしなくては、取り返しのつかないことになるのではないか」という切迫感のある言葉には、現状の復興の進められ方を振り返った時に、十分に頷けるものでした。

また、午前中の発表に出てきた「尊厳」という言葉が、会場で共感を持って自然に受け止められていたことも印象深く感じました。これは、現状は、自分たちのことを自分たち自身で決められない=尊厳が守られていない、と感じていることが背景にあるからこそ、だと感じています。

今回のダイアログは、良くも悪くも、12年間という時間が経ったことを感じさせる集まりになりました。「良くも悪くも」という表現を、何度も使っていますが、これまでの復興のプロセスがあり、そこで行われた様々な対応のプラスの側面、マイナスの側面、双方が12年の時間を経て、表面化してきているのだろうと思います。

原発事故の前は、なにか強いイメージがあるわけではない福島や浜通り、双葉郡には、原子力事故後、「原子力被災地」「避難区域」というイメージがついて回ることになりました。現実の状況としても、避難区域では生活条件や社会そのものが激変してしまいました。

これは、自分たちが何者であるのか、何者でありたいのか、というセルフ・アイデンティティに変化がもたらされることにもつながりました。地域がどこに向かうかによって、セルフ・アイデンティティのあり方も大きな影響を受けることになります。つまり、復興の方向性が見えないことは、自分たちが何者であるか、何者でありたいのか、という問いに方向性が見出せないことをも意味しています。

参加者のひとりからは、避難区域出身者として扱われるのが嫌になって距離を取ろうとしたけれど、自分から避難区域出身ということをなくしたら何もない、ということに気づいた、という言葉が聞かれました。こうした言葉は、復興にかかわり続けた人たちにとっては、少なからず共感できるものではないでしょうか。

12年間のうちに、外部から与えられたイメージは、自分自身にも内面化し、それがセルフ・アイデンティティを構成する一部になります。ところが、外的な環境は時間の経過とともに大きく変化し、あらためて周囲を見渡したときに、自分の立っている場所がどこなのかわからなくなる、そうした状況です。

避難区域は特に、かつてあった地域や暮らしに戻ることは現実的に不可能になっています。そうしたなかで、どんな地域でありたいのか、そこに暮らす人たち自身が考えて、作り出していく必要があります。そのためには、語り合い、ともに考え、そして一緒に作り上げていくという生みの苦しみをともなった長いプロセスが必要となるのではないでしょうか。

若い世代は、自分たちの力で未来を切り拓いていきたいという強い意志を持っています。その意志が、現実の地域づくりや復興の流れとつながっていくような意思決定のあり方を作り出すことが、いま、もっとも必要とされていることであると思います。

午前中の発表では、1986年のチェルノブイリ事故の10年以上後にベラルーシで取り組まれた復興プロジェクトの紹介がありました。その内容と、午後のダイアログの議論は、響き合っているようでした。

事故から10年を経て、被災地になにかしらの魅力を感じて集う若い世代、故郷の生活をよりよくしたいと願う若い世代、そうした人たちの力を真に活かした先にこそ、「復興」は成せるのだと感じています。

NPO福島ダイアログ 安東量子

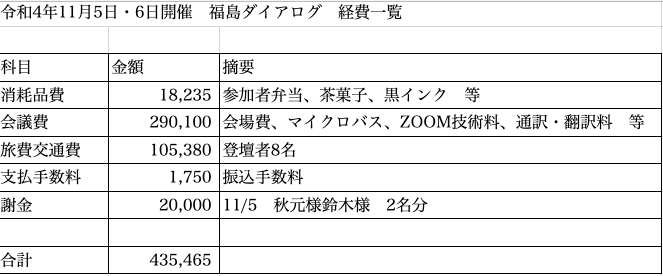

会計報告

- 寄付金(収入) 69,000円

- 経費(支出) 43,5465円

・活動を応援いただける方からのご寄付をお願いしています。→こちらから